放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

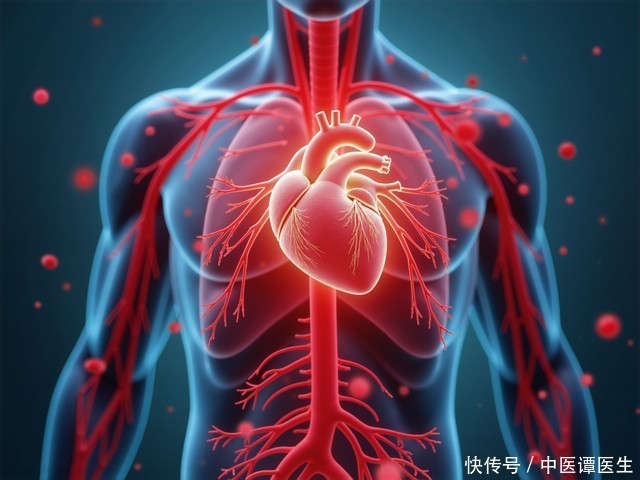

像河道被石头卡住一样——它不是“玄学”,而是身体在“堵车”。人一着急,胸口像被门闩顶住;天一冷,旧痛像针扎;走两步,腿就发紧——这类感觉,在中医里常被称为“气滞血瘀”。“气”像风,推动身体里的小船;“血”像水,给全身送养分。气走不动、水流不畅,就会在弯道打漩儿、在窄口淤成滩。现代医学也有相似的说法:紧张、久坐、血脂黏稠、血管变窄,都会让“微循环”慢下来。别被名词吓到,它说的就是一种“路被堵了”的状态。年纪越长,路况越复杂,越要学会听身体的“喇叭声”,别狠踩油门硬顶。

把“这些信号”一口气说清:

如果你总在几种感觉里来回打转,可能就是身体在提醒“我堵了”。比如——胸口闷,总想叹气,像衣扣扣太紧;疼痛位置固定、刺刺的,夜里或天冷更明显;肩颈背像被绳子勒着,容易抽筋,手脚冰凉或发麻;脸色发暗、嘴唇偏紫、眼圈发青,外伤淤青散得慢;舌色暗、舌面有紫点,舌底青筋凸;女性经期血块多、腹部胀痛;男性或老人偶有胸前区刺痛、步行时小腿发紧发酸;天一冷或情绪一上来,疼痛就更明显;睡眠浅、多梦,早起头沉。——以上若同时占到三样及以上,并持续两周,尤其你还有“三高”、吸烟或家族心脑血管史,请尽快就医评估。别怕“多此一举”,真正危险的,往往都是早期不响的“哑火”。

根子多半在日常:七件小事,慢慢把路堵住。

第一,心事闷着不说,气就不“舒”,胸口像闸门没开。第二,久坐少动,血管像长时间不冲的水管,容易积垢。第三,口重油腻甜食,血液变“稠”,流速自然慢。第四,吸烟饮酒,等于反复往河道里丢垃圾。第五,怕冷又常吃凉,血管受寒收紧,像路口遇急刹。第六,旧伤、手术、慢性炎症,是水底那些暗礁,风平浪静看不见,一转弯就挂底。第七,作息乱、老熬夜,身体修路的时间被你“借走”了。别把自己只当“患者”,也把自己当“工程队长”——日积月累堵上的,多半也要日积月累去疏通。

医生把要点捋给你:哪些人要快去、该查什么、用药别乱来。

有这些情况别拖:反复胸闷胸痛(尤其活动后)、走路小腿发紧发凉、单侧肢体麻木无力、头痛固定且加重,或夜间痛醒;再加上年龄偏大、三高、家族中有人得过冠心病或中风——请尽快做检查。检查并不复杂:量血压、验血脂血糖和同型半胱氨酸;做心电图,必要时心脏彩超;颈动脉和下肢血管超声看看“管道是否变窄”;做血常规、凝血功能,了解“血稠不稠、易不易出血”。中医会看看舌象、摸脉象,但一定要和现代检查配合,心脑血管的风险耽误不起。用药方面别自作主张:所谓“活血化瘀”的药不是“万金油”,尤其你已在吃阿司匹林、华法林、替格瑞洛等抗血小板或抗凝药,随意叠加可能出血。就诊时把“疼在哪、何时疼、走多远会疼、冷或气恼时是否更重”写在纸上,医生看得更准。

把调养握在自己手里:三把钥匙——“暖、动、松”。

暖:老水管先别猛冲,先温水化开。护好颈腹与膝,少吃冷饮生食;晚间温水泡脚10—15分钟,睡前肩颈热敷,别烫伤。动:管道不动更易堵。饭后20—30分钟散步,走到微微出汗为宜;每天做一套简易八段锦或太极,拉伸胸背、臀腿,让“管线”延展;坐一小时就起身转两三分钟。松:气一松,路自宽。试试“4—2—6”呼吸法:吸气4秒、停2秒、呼气6秒,连做5轮;把心里的“结”写在纸上、对家人说出来,别让它们在胸口结网。饮食上“少油少甜少酒”,多全谷豆类、深色蔬菜与鱼;体重、血压、血糖稳住,就是给血管“减负”。给自己设个能完成的小目标:“21天晚饭后走路打卡”,只管先做,身体会用轻松与睡得沉来回报你。

“气滞血瘀”听着玄,其实不神秘。它像一条被落叶堵住的沟,只要你肯清、肯护、肯修,水会重新清亮地流。**把握两个时机:**出现上面那一串信号要“早看”;平时生活要“慢调”。老人常说“慢工出细活”,养身体也是这句老话——不急不躁、日日打磨,路就越走越顺,心也越活越宽。

配配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。